日本酒造りの原料である酒造好適米(酒米)は、お盆過ぎより早生品種のお米から収穫が始まります。

その酒米のどのくらいの量で日本酒が出来上るか、ご存じでしょうか?

日本酒造りの主な原料は、米と水です。玄米を精米し、醪(もろみ)を造り(醗酵(はっこう))、それを絞って清酒となりますが、溶けきれなかった米=酒粕となります。

実際は最低でも600kg程度の白米を使用して仕込むのですが、例として1㎏の玄米、60%精米歩合の純米酒が出来る量を計算してみます。

まず、1kgの玄米を60%の精米(40%削る)と600gの白米となります。

一般的な日本酒造りでは、米1に対して1.3倍の水を使用しますので、600g+780mlの水=1,400mlの醪(もろみ)になります。

醪(もろみ)は徐々に溶けて、約1ヶ月かけて醗酵(はっこう)が進むと、アルコール度数18%前後の醪(もろみ)が出来上ります。これを絞る(上槽(じょうそう))と、白米の約3割が酒粕となるので、1,200mlほどの日本酒(清酒)が出来上ります。

原酒ならそのままで良いですが、一般的な日本酒はアルコール度数15.5%ですので、15.5%まで割水調整をすると1,380ml(およそ7.7合=0.77升)の日本酒が出来上ります。

以上の結果から単純計算すると、1升瓶(1,800ml)の清酒を造るには、約1.3kgの玄米が必要になるということになります。

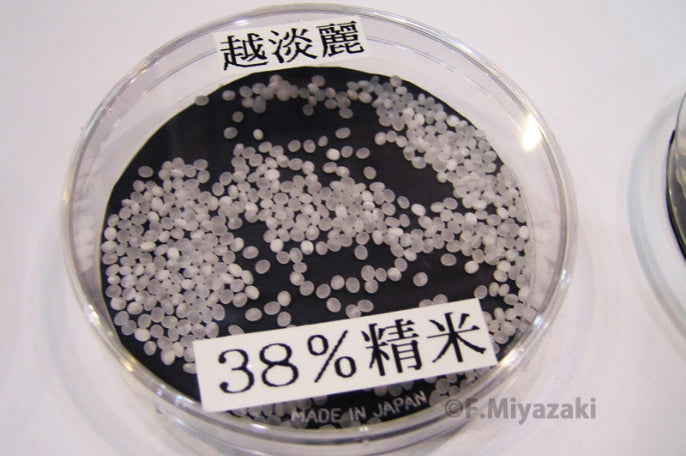

ただ、これはあくまで計算の中での話であり、高級酒の大吟醸酒などになると、より精米歩合を高めるため米の外側を削るので、結果使用する玄米量が増えます。

また、吟醸造りでは醪(もろみ)をじっくりと低温で長期醗酵(はっこう)させるため、酒粕になる割合が高くなり、結果その分の玄米がより多く必要となるそうです。

以上を踏まえますと、高級酒はより玄米を必要とするのがお分かり頂けるかと思います。

なぜ大吟醸酒は高いのか?という問いの答えは、玄米の使用量が1番大きく価格に影響から、ということですね。