■酒造年度とは

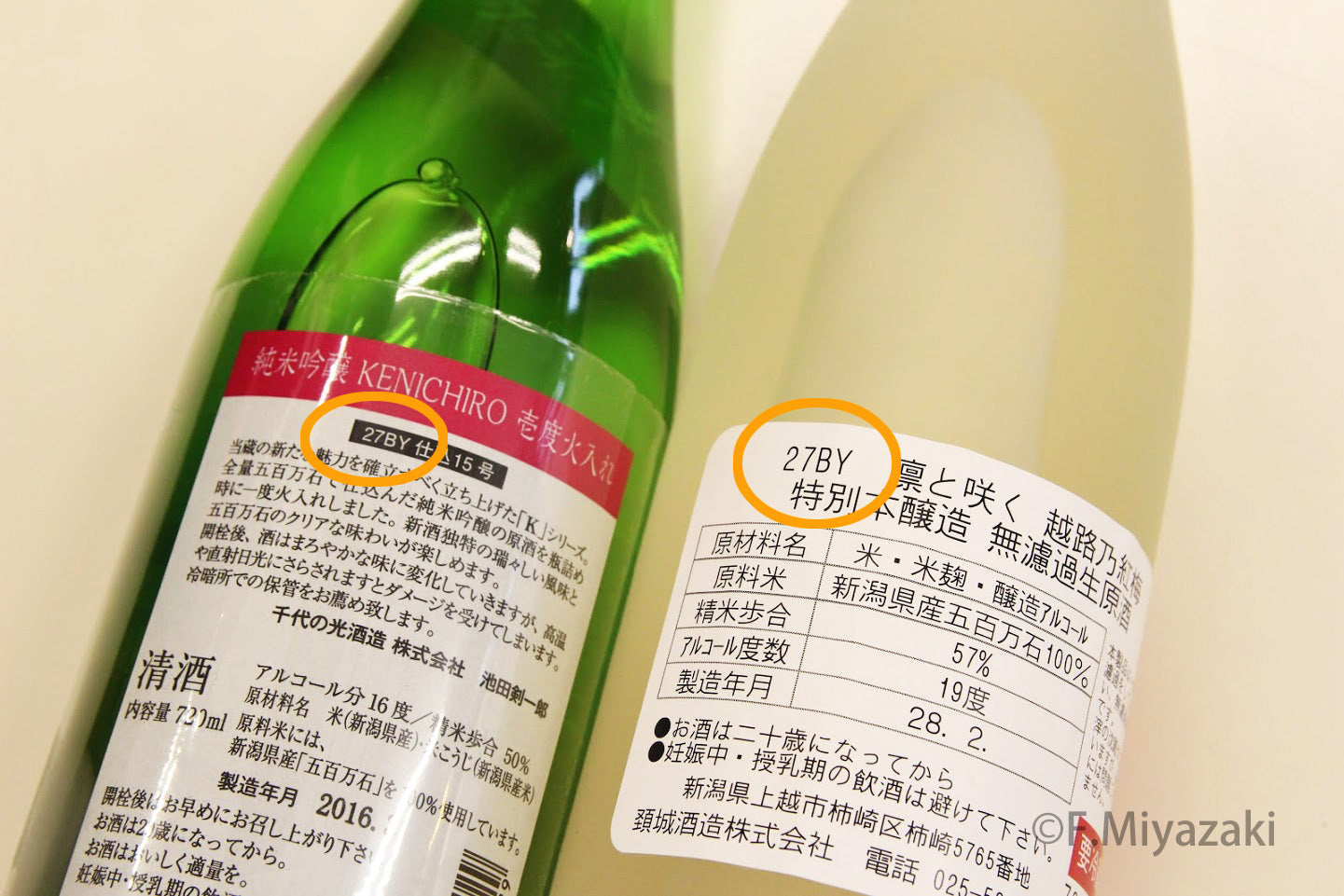

最近、日本酒のラベルにも表記が多くなった「平成○○BY」という文字。BYというのは、Brewery Yearの略で、酒造年度のことです。

日本酒の酒造年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までを1年としていますが、そのそもなぜこのような中途半端な時期に区切りを持ってきたのでしょうか。

通常「年度」といえば、4月1日から翌年3月31日までですが、日本酒造りに当てはめると少々不便が生じたためのようです。それは、酒造りといえば通常は秋から冬にかけて行われますが、明治頃から、蔵元によっては、更に4月や5月まで酒造りが行われるようになりました。(最近は6月までや、年間を通しての”四季醸造”もあります)

通常の年度や会計年度で考えると、4月以降の酒は翌年度へ持ち越す必要があり、酒税を計算する上では、お酒の製造量に基づく必要があるため、明治29年に10月1日から翌年9月30日までを酒造年度として定められたそうです。

当時は、秋に収穫したお米で10月から酒造りに入ること、また季節労働者に頼る酒造りが主で、入蔵する時期と一致することからも、10月の始まりがちょうど良かったようです。

しかし、これもまた不都合が生じてきます。醸造技術の発達や、早生米(早く収穫できるお米)で、10月よりも前に酒造りを行う蔵元が多くなってきたことから、昭和40年に国税庁の通達で、酒造年度を7月から翌年6月までにすることに改められたということです。

■新酒と古酒の境目は?

この酒造年度期間中に出来たお酒(出荷されたお酒)を「新酒」といい、厳密に言うと次の7月1日以降には「古酒」になります。ただ、一般的に言われる古酒とは数年寝かせたお酒のことを指しますし、貯蔵環境が整った現代では、氷温貯蔵などにより、新酒の風味を長期間維持することも可能となりました。

■「日本酒の日」はご存じですか?

10月1日は「日本酒の日」です。

最近ご存じの方が多くなってきましたが、なぜ?10月1日が日本酒の日であるかは、これまでの話の流れでピンとくる方も多いでしょうか。

明治後半から昭和中期までの酒造年度スタートの日が10月1日であり、蔵元ではこの日を「酒造元旦」などとしてお祝いしてきた歴史があります。その流れを汲んで昭和53年に、日本酒造組合中央会がこの日を日本酒の日に制定しました。

そういえばもう一つ10月が日本酒と深く関わりそうな話題もあります。

「酒」という文字の右側「酉」は、干支で言うと10番目のとり年。

さらには「酉」は象形文字の意味するお酒や調味料などを入れる瓶(かめ)のことということで、日本酒の他にも、発酵で出来上がる醤油も10月1日が醤油の日のようです。